Mi bisabuela, Blanca LV, en el patio de su casa en Sevilla. Fuente: archivo familiar, autor desconocido.

____________

Estoy preparando la edición de un nuevo libro. Es un trabajo que hice hace prácticamente treinta años, y que unos amigos me animaron a editar. Esperemos que pueda salir a lo largo del año que entra en Recolectores Urbanos. Va aquí un avance. Agradecimientos por la corrección de estilo de esta versión a Lola Esquivias.

____________

BIOGRAFÍA DEL PATIO MEDITERRÁNEO

Apuntes de viaje

José Pérez de Lama

«Mi ánimo se inclina a hablar acerca de formas transformadas en cuerpos nuevos. ¡Oh dioses — puesto que estas transformaciones también fueron obra vuestra — dadme aliento y conducid mi canto sin interrupción desde los orígenes del mundo hasta mi propio tiempo!» Ovidio, Las metamorfosis, Libro I

Puede ser que la razón que me empujó a dedicar durante varios años mis ratos libres y mis vacaciones a este tema, fuera el hecho de que mi bisabuela y mis abuelos, vivieran en una casa con tres patios, con la que soñaba frecuentemente en mi niñez. Felipe Benítez Reyes, escribía acerca de la infancia: «Cuando perdí el paraíso, gané la leyenda del paraíso».

Aun teniendo poca simpatía por las historias de niños, recuerdo bien el sueño que se repetía: iba andando por la casa misteriosa y cuando alcanzaba el fondo del jardín, de donde partían unas escaleras hacia la zona de servicio, descubría una nueva parte de la casa, insospechada e inexistente durante las horas del día. Eran unas escaleras mucho más importantes que las reales, por ellas se llegaba a unos grandes salones modernos y a un acceso a otra calle.

Recientemente he leído que, para Jung, este sueño en el que se descubren nuevas habitaciones dentro de una casa conocida tiene un significado preciso relativo al descubrimiento de nuevas partes de la propia personalidad. En mi caso, me inclino a pensar que no tenía tanto que ver con la hipótesis junguiana como con la forma misma de la casa y las historias de familia. Las dos casas, la de mi bisabuela y la de mis abuelos, eran para un niño de seis o siete años un laberinto misterioso, lleno de recorridos diferentes, escaleras ocultas, salones oscuros, bibliotecas abandonadas…

Cuando yo era pequeño, mi bisabuela, que había enviudado a los veintiún años, y no por ello había dejado de ser una mujer llena de personalidad y animación, vivía sus últimos años sentada en una silla de ruedas y disminuida de sus facultades mentales. Habitaba entonces la parte de la casa próxima a la calle, mientras que el resto, a partir de la galería soleada que daba a uno de los patios, y cuyo suelo crujía al paso de los visitantes, era un territorio de exploración para los niños de la familia en nuestras visitas semanales. La casa era profunda y oscura y, tanto era así, que una señora que cosía para mi abuela, se instaló a vivir durante varios meses detrás del piano del salón, hasta que fue casualmente descubierta.

La planta baja, que se habitaba durante el verano en los buenos tiempos de mi bisabuela, estaba permanentemente cerrada. Junto a los patios, el pequeño jardín y algún patinillo, la casa incluía un trozo de calle que mi bisabuela habría comprado en algún momento, y que había sido transformado en un almacén de cosas inútiles. También servía de fuente privada de iluminación y ventilación para las estancias de verano.

Al casarse mi abuelo e ir teniendo hijos, se quedó con casa propia alrededor de uno de los patios de columnas y de un patinillo. Aunque cada casa tenía su propia entrada, zaguán y patio, en la planta alta estaban comunicadas y se intercambiaban habitaciones, de forma que, sorprendentemente para un niño, si me asomaba por la ventana del cuarto de solteras de mis tías veía el patio de mi bisabuela.

El estilo de la casa, era el que corresponde al extraordinario gusto de la sociedad sevillana de los años 20, de la Belle Epoque española, con el que me encontré años más tarde en el castillo Hearst de California, construido en la misma época. Se trata de un estilo cosmopolita y sofisticado, para algunos de un mal gusto espantoso, pero para mí una joya antropológica. En la puesta al día de la casa que tuvo lugar en aquellos años se incluían importantes zócalos de azulejo, que hoy se consideran típicos de la casa sevillana, pero que entonces algunos puristas criticaban como novelería, tal como lo hacía nuestro pariente Fernando Villalón en su poco celebrado texto La Sevilla de 1929.

Mi preferida entre las historias de la casa es la tiene que ver con el patio y el pozo. El patio tenía columnas genovesas de «capiteles de moñas», suelo de mármol blanco y negro, fuente en el centro, aspidistras, vela en verano y cancela que permitía vislumbrar el jardín al fondo del solar. Había, además, un pozo con un brocal mudéjar como los que encontramos en Sevilla en el Museo Arqueológico y en el Palacio de la condesa de Lebrija o en el Palacio de Viana en Córdoba. La pequeña leyenda familiar contaba que, bajando por el pozo, se encontraban otro patio y otra casa idénticos. Si te asomabas, sólo veías oscuridad. Supongo que por miedo, nunca bajamos. Hoy se me ocurre que la leyenda evoca la idea de que la casa se construyera sobre otra casa más antigua, mudéjar o islámica, de traza similar.

Por las carambolas de la vida un afamado arquitecto local, y buen amigo, adquirió la casa de mi bisabuela después de unas desafortunadas peripecias hereditarias. Este erudito profesor «ha puesto en valor el XVIII» de la casa, depurando todo lo demás. El resultado es que ahora se parece más a las casas que salen en las revistas de decoración que a la casa de mi bisabuela.

*

La lectura de algunos libros fue lo que me inspiró el deseo de llegar a escribir algo que se les pudiera comparar, a la vez que me proporcionó las primeras ideas para acometer este trabajo.

Uno de estos libros fue la Autobiografía científica de Aldo Rossi. De este texto, tan lírico como científico, procede la idea central del estudio: la idea de la arquitectura como liturgia, es decir, como repetición de determinados ritos-arquetipos que recrean los mitos sobre los que se fundan la ciudad, las instituciones y la cultura.

Un segundo libro es el clásico de Fernand Braudel, El Mediterráneo, que me ofreció el soporte de referencia geográfico-histórico para esta versión particular de la historia de la cultura urbana mediterránea. Braudel explica que la cultura mediterránea se compone de tres grandes mundos complementarios: el griego, el semita y el cristiano-romano y su visión relaciona desde «las estructuras de lo cotidiano», entre las que se incluiría la comida, el vestuario y la casa, hasta los grandes sistemas económicos. Situarse dentro de la aproximación integradora de la historia que practican Braudel y su escuela es uno de los objetivos de este estudio de los patios. En este sentido, entiendo la arquitectura como producción cultural, como cultura, y, por tanto, para explicarla he intentado trascender lo específicamente arquitectónico. El patio, elemento que encontramos en casi todos los momentos y lugares del Mediterráneo, se convierte en lo que los antropólogos denominan un registro privilegiado para el estudio de la arquitectura y la ciudad mediterráneas que, dada la situación desde la que escribo, se trata más precisamente de una historia del Mediterráneo pensada e imaginada desde Sevilla, al sur de la península Ibérica.

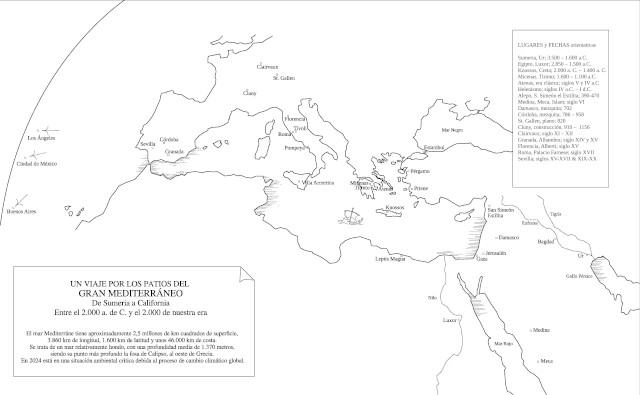

Mapa de trabajo: Un viaje por los patios del Gran Mediterráneo, de Sumeria a California, J. Pérez de Lama, 2024. Enlace para ver imagen más grande >>

____________

Comentario de 2024

En 1996 el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla concedieron el Premio de Investigación Ciudad de Sevilla al trabajo que había llevado a cabo entre 1991 y 1996. La alcaldesa de Sevilla me entregó el premio en el Alcázar de Sevilla en un acto del que guardo buen recuerdo. A pesar de aquel premio, el manuscrito no llegó a publicarse. Una copia pasó a estar en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura donde lo consultaron sucesivas generaciones de estudiantes. Veinte años después, dos antiguos estudiantes, ahora reconocidos arquitectos, Salas Mendoza y Sergio Rodríguez, me citaron de nuevo en el jardín del Alcázar de Sevilla para ver los melocotoneros en flor. También me querían decir que no dejaban de recordar el «texto de los patios» y que les gustaría poder editarlo. Ahora en 2024, con su ayuda, se ve que llegó el momento.

Volver a leer un texto propio pasados treinta años es una experiencia peculiar. Como leer algo de una persona diferente, mucho más joven, como si fuera algo escrito por un hijo o un sobrino inexperto, pero con mucho más entusiasmo del que a uno le queda. Una mezcla de curiosidad, envidia, recuerdos, condescendencia y, a veces, un cierto asombro. Reescribirlo sería hacer algo completamente diferente. Por eso decidimos dejarlo con los mínimos cambios: corregir algunas erratas, eliminar alguna incongruencia o cuestión poco clara.

El texto era producto de los intereses de aquella época: la historia de la arquitectura, las tipologías edificatorias y la morfología urbana, los sistemas pasivos en la arquitectura, y el descubrimiento personal de la cultura mediterránea. En la relectura me llamó la atención sobre todo mi interés por las relaciones entre mito, ciudad y arquitectura, algo que posteriormente abandoné en mi trabajo más centrado en las tecnologías y la política. Como escribía Carlos García Gual «el pensamiento mítico apela a la imaginación poética». Leyéndolo con mis editores hemos comentado que estos apuntes a veces parecen más una colección de fairy tales, de cuentos maravillosos, que el típico estudio «académico». Pero esto, en lugar de verlo como una deficiencia, hemos querido apreciarlo como su principal virtud. Ojalá que a los lectores también os parezca así.

______

CC BY-NC-SA 4.0. Este post está escrito y editado por humanos sin uso de ML/IA. Está producido con software libre, en un servicio de infraestructuras independiente — maadix.net — y servido a la web con energías renovables.

Leave a Reply